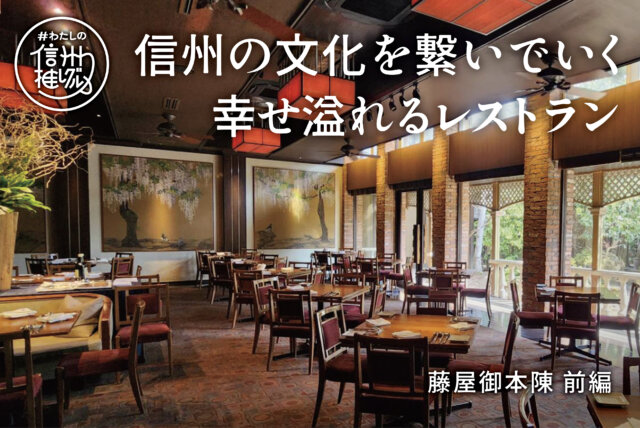

信州の文化を繋いでいく 幸せ溢れるレストラン vol.4【藤屋御本陳様】

こんにちは。

サンプロ広報の小淵です。

長野市・善光寺門前に店を構える藤屋御本陳。

その歴史ある建物の中には、代々受け継がれてきた「おもてなしの心」が息づいています。レストランやブライダルの機会に利用されることも多い藤屋御本陳さんですが、今回は、お二人のスタッフさんに藤屋御本陳の歴史や建物の秘密、おもてなしの哲学などをインタビューしました!

とっておきの記念日に、また善光寺に旅行で来るときに、より楽しんでいただける知識を詰め込みましたので、ぜひ最後までお付き合いください!

【今回お話を伺った素敵な信州人】

ゼネラルマネージャー

市川 翼 様

イチ推しの料理は、秋冬限定メニューの「オニオングラタンスープ」。

たっぷりのチーズが器からはみ出るほどかかっております。おすすめの食べ方は、まず大胆にスプーンをグラタンスープに入れて、スプーンの表面が熱々になったところで器のふちに固まっているチーズを取って食べること。食感・風味が良く、とても美味しいです!藤屋のディナーは季節の訪れを感じられる料理が多いので、季節限定のメニューが出るとプライベートでも食べに行きます。

サービススタッフ

鈴木 菜々香 様

イチ推しの料理は前菜で出るカルパッチョ。ヒラメやタイなどのお魚を最大限美味しく味わえるように、様々な素材と組み合わせており繊細な味わいをお楽しみいただけます。

長野市のシンボルともいえる「藤屋御本陳」は、江戸時代から続く格式の高い宿を前身とし、現在はレストランや結婚式場として多くの人々に愛されています。まずはその歴史について追っていきます。

当時、「本陣」とは大名や幕府の役人が利用する格式の高い宿泊施設であり、一般の旅人が利用できるものではありませんでした。藤屋御本陳もその例に漏れず、格式を保ちつつ、善光寺門前町の中心的存在として名を馳せていました。

江戸時代の藤屋御本陳周辺は、善光寺参りの観光客が利用する旅籠※が沢山立ち並んでいました!現在は面影がみられませんね。。

※旅籠(はたご)・・・江戸時代、一般庶民や公用旅行以外の武士が利用した休泊施設。

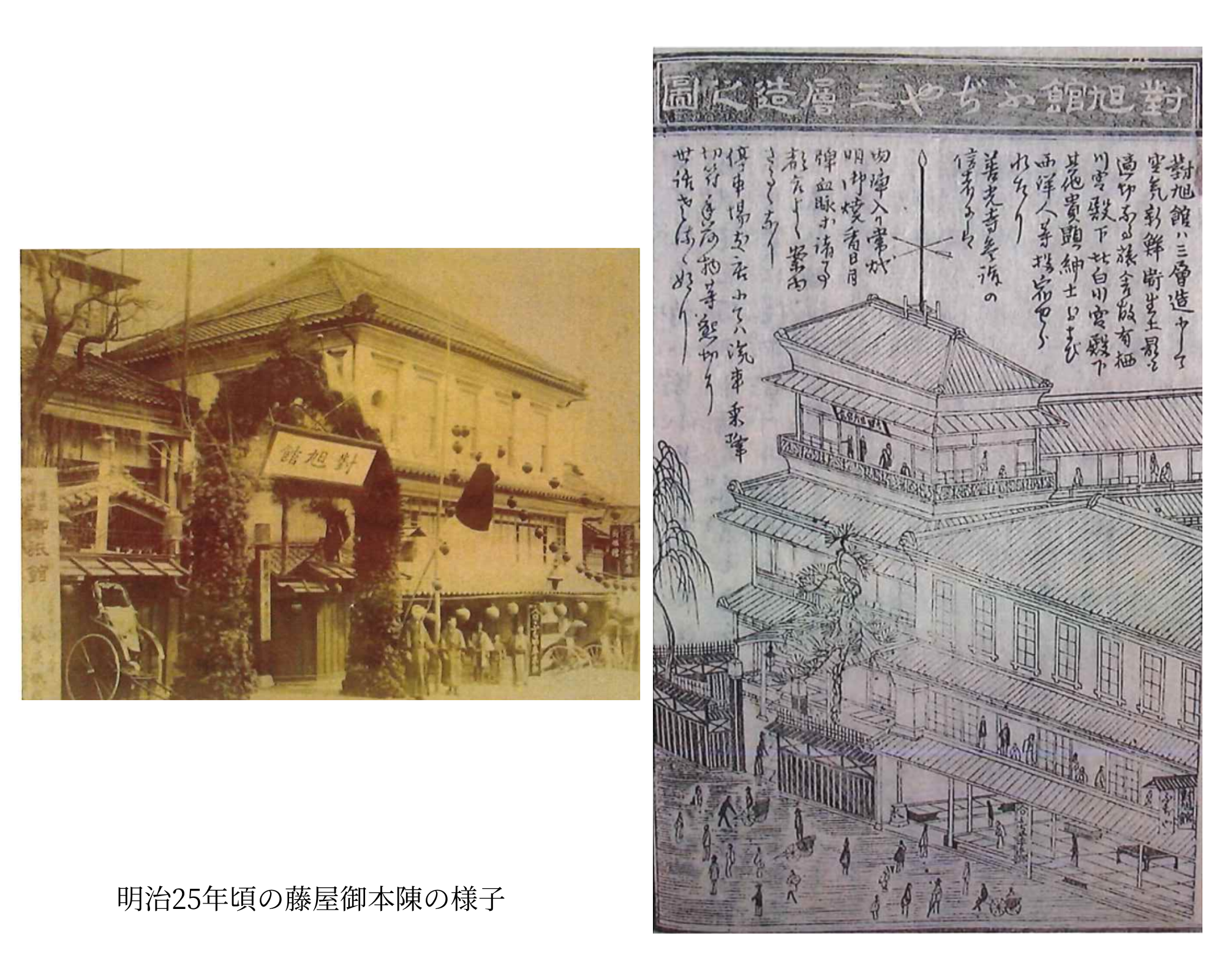

明治時代に入ると本陣としての役目は終わりましたが、宿泊業としての役割を強化していきます。明治25年には木造3階建てに改修し、このときは藤屋御本陳ではなく、「對旭館藤屋旅館」という名前の宿でした。藤屋御本陳の相向かいにそびえ立ち、川中島の戦いの地にもなった「旭山」に対(對とは現代の漢字で対)する館ということから名前を付けたそうです。

街の顔として歴史を保存しながら一般の人々にも贅沢なひと時を提供する場所になりました。

伊藤博文は明治32年(1899年)に政党の結成準備のために滞在し、福沢諭吉は慶應義塾の拡大資金調達のために明治30年(1897年)に訪れました。また、昨年1万円札の肖像画にもなった渋沢栄一は3度にわたって藤屋に足を運び、長野県の経済発展に関わる活動を行いました。

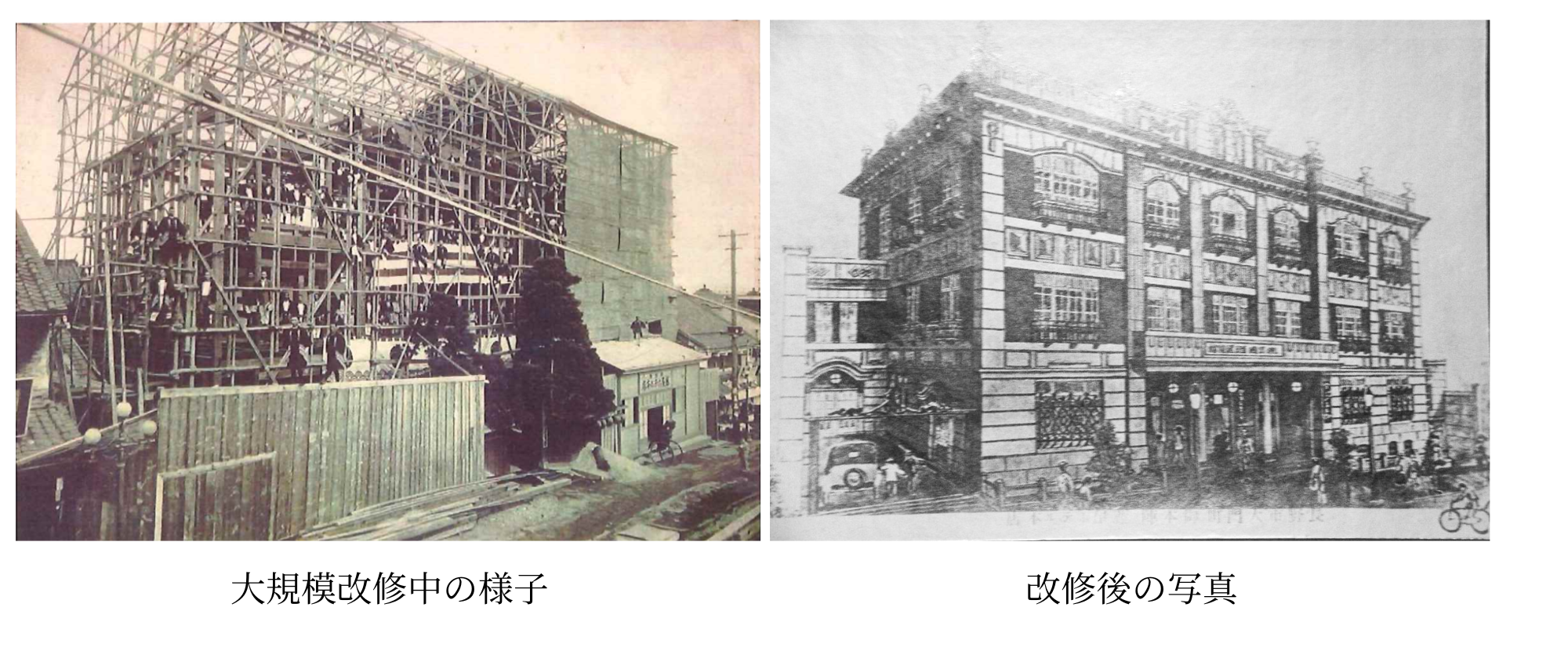

大正14年(1925年)、藤屋御本陳は大きな転機を迎えます。木造3階建てから、当時の最先端技術を凝らした「擬洋風建築」への大規模改修が行われ現在の藤屋御本陳の姿に形を変えました。この改修を手掛けたのは、越前(現在の福井県)の宮大工・師田庄左衛門でした。師田庄左衛門は、国宝・善光寺仁王門の再生建築にも携わった名工であり、その技術で藤屋を洋風建築へと生まれ変わらせました。

大正時代以降も善光寺門前の宿として歴史を刻まれてきた藤屋御本陳ですが、ある出来事が状況を一変させます。

「NAGANO」の名が多くの感動と共に世界に知られることとなった「長野オリンピック」。

新幹線や高速道路の利便性向上により、それまで宿泊を前提としていた旅行客の一部は日帰りするようになりました。

また、オリンピック特需を見込んでホテルの建設・開業ラッシュが起こり、善光寺門前の老舗旅館の多くが暖簾を下すことになりました。藤屋御本陳にもその影響は及びましたが、歴史的な建物を残していきたいという地元の人やファンの想いを受けて存続していくための事業展開に力を入れ始めました。

時代が移ろい、訪れる人々の求めるものが変わり、藤屋に変革の時が訪れました。

時を同じくして、お隣の八幡屋礒五郎さん(八幡屋礒五郎さんの紹介記事はこちら)がブライダル業界の革命児と言われていたPlan・Do・See さんを紹介してくださいました。Plan・Do・Seeさんは歴史的建築物をリノベーションして結婚式場にするなど、これまでのウエディング業界とは一線を画す存在で、藤屋御本陳の美しく歴史ある建物を活かした唯一無二のブライダル事業がスタートしました。

その後コロナ禍もありましたが、お家でも楽しんでいただけるようにと、お菓子や自宅で仕上げるイタリアンなどのオンライン販売など、様々な形で藤屋御本陳の商品やサービスを提供してきました。

藤屋御本陳さんと言えば、長野のご褒美レストランというイメージがあります。お料理やお客様へのおもてなしについて伺いました。

さらに、料理をサーブするスタッフは、お客様の利用用途に合わせて料理の説明を変えています。

藤屋御本陳の魅力は、料理だけではなく、その空間にもあります。ランチとディナーでは照明を変え、食に合わせた雰囲気を演出。照明によって表情を変える美しい建物も藤屋御本陳の醍醐味です。オープンキッチンを採用し、シェフが調理する姿や音を見ながら食事できますので、五感で愉しむ特別な空間を体験できます。

「藤屋は単なるレストランではなく、街の良さを発信する原点でありたい」と語る市川さん。長年に渡り善光寺門前の文化を創ってきた藤屋御本陳ですが、現在は信州の魅力を伝える発信源としての矜持を持ち最高のサービスを提供されております。

藤屋御本陳が目指すのは、「幸せなときを、もっと幸せに」すること。そのために、美味しい料理の提供はもちろん、人を通じて温かみを感じられるサービスを提供し続けています。

結婚式や記念日、お祝いごと、日常のひととき——。藤屋で過ごすすべての時間が特別なものとなるよう、スタッフ一人ひとりが心を尽くして働いています。

これからも藤屋御本陳は、善光寺門前の象徴として、人々の心に寄り添いながら、文化と街をつなげていく存在であり続けます。

ここで藤屋御本陳の美しい建築のポイントをお伝えします!ぜひ藤屋さんに行く際はチェックしてくださいね!

■ 善光寺門前を代表する顔 アールデコ調の外観

フランス語で「装飾美術」を意味する【アール・デコ(Art=芸術 + Déco=装飾)】

藤屋御本陳の建物は国の登録有形文化財にも登録されています。大正時代のモダニズムが息吹く名建築であり、中央最上部の窓にはステンドグラスも施されています。

趣ある建物に、思わず立ち止まって写真撮影する観光客も多くいます。

エントランスの柱に注目してください。

よく見ると上部と下部がずぼみ、真ん中が膨らんでいます。これは建築用語で「エンタシス」と呼ばれ、ギリシャのパルテノン神殿の柱などに見られます。

そして、豆知識として知っておきたいのが手すり。実は第二次世界大戦の際に鉄資源として回収されてしまったそうです。2006年のリニューアルオープン時に、女性の鍛冶師によって手すりが復刻。歴史ある建物に対し違和感のないように作られています。

よ~くみると小鳥が止まっています💛 全部で何羽いるか数えてみてくださいね。

■ 和魂洋才の館

一歩中に入ると数奇屋造りと大正ロマンが融合したクラシカルな趣の空間が広がります。建物に入って正面に飾られている絵をご覧ください。ほほ笑む天女と、「藤屋」を象徴する藤が描かれています。善光寺は女人救済の寺として有名でしたが、天女はそれを表しているそうです。また、藤の花言葉には「歓迎」という意味もあるようで、いらっしゃった方への歓迎の意を表しています。

さらに入っていくと、ワインセラーがありました。このワインセラーは元々蕎麦打ち部屋だったそうです。

その奥にデザートやお飲み物をお楽しみいただけるラウンジスペースが広がります。奥に長い建築が、本陣らしいですね。

ランチ後のデザートは場所を変えて、日本庭園の見える場所で食べることができます。

その奥にはオープンキッチンのダイニングスペースがありました。

続いて廊下に出ました。庭園内の離れの建物を、後に廊下でつないだそうです。風情を感じます。廊下の奥は旅館時代のVIPルームであった「本陣」に続いています。

現在結婚式のお色直しの際に使われているこちらの蔵は、宝蔵でした。

歴史ある本陣を、次の世代に繋いでいく。そのために街の顔となるような、人や幸せが集まる場所にする。

いらっしゃっているお客様はもちろんのこと、働かれているスタッフさんが幸せそうに誇らしくお話しされている様子に胸が温かくなりました。

ぜひ、長野市にいらっしゃった際は、藤屋御本陳さんに立ち寄ってみてくださいね

———————–

☆嬉しい情報☆

コロナを機にストップしていた藤屋御本陳さんのカフェ営業が、2025年2月3日に再開されました!!

そして、後編では藤屋御本陳さんのディナーをご紹介します。そちらもご覧くださいね。